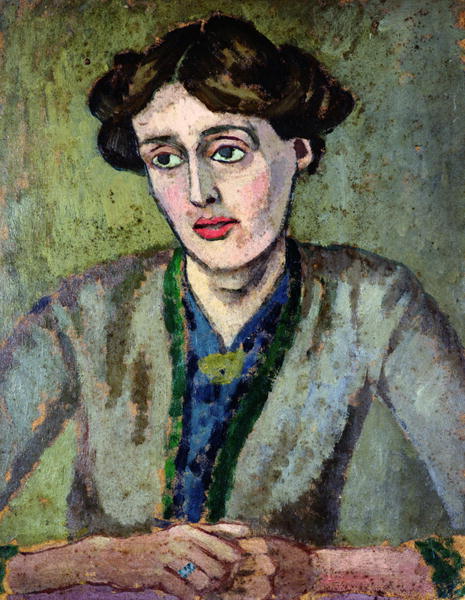

Entre la chronique et la critique, Virginia Woolf : une voix qui résonne haut

par lundioumardi

L’information m’a été transmise indirectement mais je ne doute pas de son authenticité : Virginia Woolf (1882-1941) était présente sur les étals de l’édition 2017 de la fête de l’Humanité, prouvant une fois de plus sa capacité à se trouver là où on ne l’attend pas. Cette prouesse n’a bien sûr de valeur que pour ceux qui ont le sentiment d’entendre sa voix à mesure qu’ils tournent les pages de ses livres ; une voix qui se fait plus limpide et plus précise encore lorsqu’il s’agit de son travail de critique littéraire, que la romancière anglaise prenait très au sérieux, élaboré selon une technique bien personnelle, un style inimitable et n’ayant jamais connu d’équivalent. Ainsi, les éditions Les Belles Lettres viennent de publier un recueil d’articles rassemblés sous le titre Les livres tiennent tout seuls sur leurs pieds, dont certains étaient déjà accessibles en français mais revisités selon une traduction plus proche de l’auteure[1].

Arrêtons-nous un instant sur cette question de la traduction. Une des premières personnes à avoir traduit Virginia Woolf de l’anglais vers le français fut Marguerite Yourcenar, conquise par la poésie des Vagues (1931). Les deux femmes se rencontrèrent et étaient parvenues à s’entendre sur le projet. Aujourd’hui, une grande partie de l’œuvre est accessible – que ce soit la partie romanesque disponible en Pléiade ou tous les livres satellites (essais, lettres, nouvelles, romans, le journal intégral, etc.) proposés par différents éditeurs – avec des résultats parfois hasardeux ; la traduction l’an passé de A Room of One’s Own par Marie Darrieussecq, sous le titre Un lieu à soi (éd. Denoël), illustre parfaitement cette difficulté, reposant la sempiternelle paronomase du « traduttore, traditore ». Dans l’ouvrage qui nous intéresse cette semaine, cet écueil est évité grâce à la maîtrise de la traductrice Micha Venaille à pouvoir rendre compte et transmettre ce que l’on pourrait appeler de façon lacunaire « l’univers woolfien » ; un travail de haute volée que ce blog a déjà eu souvent l’occasion de valoriser[2].

Voilà, nous avons félicité l’entreprise, évalué sa forme et ses artisans mais reste le noyau, sa chair et sa peau à découper. Virginia Woolf dans ses articles a souvent utilisé les sujets qu’elle traitait comme un prétexte pour défendre une idée ou un geste : la lecture. Elle qui si souvent s’est montrée impitoyable dans son journal, si incohérente aussi, parvient dans ce laboratoire à démonter ses propres réflexes pour se ranger dans ce fameux Commun des lecteurs qu’elle a tenté de définir. Elle évoque Dickens, Defoe, Austen, Conrad ou Hardy, elle les malmène un peu mais les replace toujours dans un don, une époque, une technique aussi, qu’elle apprivoise ou dont elle se détache. Mais le plaisir de les lire, la liberté de pouvoir écrire ensuite sont également au cœur de son point de vue « Car pour cela nous devons être des critiques. Un écrivain, plus qu’aucun autre artiste, a besoin de l’être, car les mots sont si ordinaires, si familiers, qu’il doit les filtrer, les tamiser, pour qu’ils durent. Écrivez tous les jours ; écrivez librement ; mais ne refusons pas de comparer ce que nous avons écrit avec ce que les grands écrivains ont écrit. C’est humiliant mais essentiel. »

Vingt-deux textes sont ainsi réunis dans ce recueil, la plupart étant des articles publiés dans les journaux de l’époque, remaniés par la suite pour différentes éditions, auxquels s’ajoute la retranscription d’un dialogue entre Virginia et Leonard Woolf enregistré à la BBC le 15 juillet 1927 sur le thème « Est-ce que l’on écrit et publie trop de livres ? » et dans lequel on peut mesurer la vivacité des échanges entre les deux intellectuels. En cette rentrée littéraire qui voit paraître autour de six cents livres, on ne manquera de réfléchir à cette prédiction sentencieuse de Leonard Woolf : « Les livres étaient écrits par très peu de gens, qui écrivaient parce qu’ils avaient un don ; aujourd’hui, ils sont des milliers à s’y être mis, alors qu’ils n’ont aucun don, tout juste une technique qui relève de l’automatisme, consistant à assembler des mots et à les introduire dans une machine à écrire. Ce qui s’est passé pour les bottes est en train de se passer pour les livres. » Virginia ne partageait pas ce point de vue mais il y a toujours une Petite Mule pour nous contredire.

[1] WOOLF Virginia, Les livres tiennent tout seuls sur leurs pieds, trad. de l’anglais et présenté par Micha Venaille, éd. Les Belles Lettres, 2017.

[2] Voir notamment : WOOLF Leonard, Ma vie avec Virginia, Paris, éd. Les Belles Lettres, trad. de l’anglais par Micha Venaille, 2016. Le livre est une sélection d’extraits de l’autobiographie en cinq volumes de Leonard Woolf, Sowing, Growing, Beginning Again, Downhill All the Way, The Journey, not the Arrival Matters, Hogarth Press. Mais aussi : SACKVILLE-WEST Vita, Toute passion abolie et Les Invités de Pâques, trad. de l’anglais par Micha Venaille, Paris, éd. Salvy. Un compte rendu de ces livres est accessible sur Lundioumardi à partir des deux liens suivants : https://lundioumardi.wordpress.com/2016/05/24/une-vie-a-deux/ et https://lundioumardi.wordpress.com/2017/02/13/toute-convention-a-abolir/