Bergen-Belsen, témoignage d’une Romni

par lundioumardi

La littérature et les témoignages de la guerre – ou des guerres – ne font pas automatiquement bon ménage mais occupent toujours davantage les étals des librairies. Raconter les évènements à la façon d’un historien ou les romancer n’a rien de neuf et il suffit de lire une vingtaine de pages écrites par Tolstoï pour se le rappeler. De la même façon, Victor Hugo a consacré un long chapitre des Misérables à la bataille de Waterloo pour enrichir les tribulations de ses personnages, au risque de paraître laborieux à des lecteurs pressés, parce que cela demeurait indispensable au bon déroulement de son intrigue. Plus récemment, Sofi Oksanen poussa l’exercice à inverser le jeu en utilisant la fiction pour dénoncer une réalité historique trop méconnue et parvint à son magistral ouvrage intitulé Purge (2008), retraçant cinquante années de l’histoire soviétique de l’Estonie. Mais depuis une décennie environ, une mode très critiquable a transposé le récit de la guerre en sujet de littérature, avec ses succès et ses catastrophes d’écriture, d’authenticité, de démagogie et aussi de révisionnisme. Parce que comme les nombreux domaines qui deviennent une entreprise, celui de la Mémoire avec un grand « M » offre à boire et à manger. La critique qui entoure Les Bienveillantes (2006) de Jonathan Littell en est la parfaite illustration.

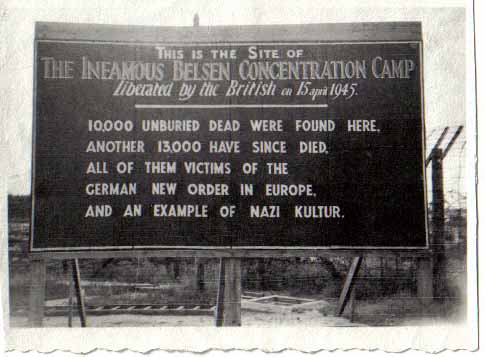

Un exemple de réussite est le témoignage livré par Ceija Stojka (1933-2013)[1], des quatre mois qu’elle a passés dans le camp de concentration de Bergen-Belsen en Allemagne, au début de l’année 1945. Née en Styrie (Autriche) dans une famille de marchands de chevaux rom, elle fut déportée pendant la guerre dans plusieurs camps avant d’être libérée par les soldats britanniques, avec sa mère et quatre de ses frères et sœurs au mois d’avril 1945. En posant un œil sur Je rêve que je vis ? Libérée de Bergen-Belsen, un nauséeux réflexe vient démanger l’esprit pour redouter cet énième récit de l’horreur des camps qui n’aurait d’autre but que d’exploiter un filon lucratif. Grossière erreur quand le livre en question brille par ses qualités littéraires et la singularité des thèmes qu’il aborde.

Les entretiens entre Ceija Stojka et Karin Berger se déroulèrent en 2004, c’est-à-dire près de soixante ans après les évènements racontés. Une langue plus mature, âgée même, aurait coulé de source mais c’est avec une incroyable juvénilité que l’auteur dépeint les abominables conditions d’existence qu’elle et les siens vécurent à ce moment. À nouveau, Ceija Stojka semble avoir 11 ans, munie cette fois d’un papier et d’un crayon pour décrire en temps réel ses souvenirs de l’horreur : manger la laine des vêtements et les lacets de chaussures pour ne pas se livrer au dépeçage des entrailles des cadavres qui l’entourent, boire la pénultième goutte d’eau déposée par le brouillard sur les fils barbelés cernant le camp et trouver n’importe quelle façon de sourire un peu, même si cela doit être devant le visage grotesque d’un mort. « On disait : « Regarde celui-là, il a la bouche de travers ! Il a dit qu’il ne veut pas aller au paradis. Il veut aller en enfer parce qu’il fait chaud là-bas. » Alors le Burli rigolait. C’est comme ça qu’on se soutenait mutuellement, avec le Schmäh[2]. »

L’autre histoire, la seconde force du livre, réside dans l’appartenance rom de la narratrice et de sa famille. Comme le rappellent très justement les éditions Isabelle Sauvage, très peu de témoignages des rescapés tziganes existent ; malgré le passage d’une transmission orale de la culture et de la tradition à la langue romani depuis quelques décennies. Écrite en allemand – la langue de ses bourreaux mais aussi de son pays d’origine – l’histoire de Ceija Stojka est parsemée du vocabulaire et des habitus de sa communauté, y compris lorsque tous convergèrent à la Libération vers le camp rom sous le pont d’Urfahr (Vienne) pour se retrouver les uns les autres ; l’effervescence d’en être sorti vivant laissait alors place au triste décompte de ceux qui n’en sont pas revenus. Et comme si cela ne suffisait pas, s’ajoutait l’hostilité des Gadjé – les non-Roms – reprochant leur présence aux survivants : « Dans notre propre pays, il y en avait tellement qui nous regardaient de travers. Ils ne disaient rien, mais le numéro était toujours visible, on le voyait bien. Ils se demandaient : « Pourquoi elles ont survécu celles-là ? Pourquoi elles sont de retour ? » Mais malgré ça, on ne serait jamais allées ailleurs. »

Témoignage poignant de ces oubliés de l’histoire, Je rêve que je vis ? pose ainsi les jalons d’une recherche inaboutie, voire inentamée, des massacres de la Seconde Guerre mondiale du point de vue d’un narrateur qui alterne à merveille entre la naïveté d’une enfant tzigane et l’adulte confronté à son travail de mémoire des décennies plus tard. Une Ceija Stojka qui, lorsqu’elle recouvre ses 71 ans le temps de quelques lignes, nous dit : « Toujours, quand je vais à Bergen-Belsen, c’est comme une fête ! Les morts volent dans un bruissement d’ailes. Ils sortent, ils remuent, je les sens, ils chantent, et le ciel est rempli d’oiseaux. C’est seulement leur corps qui gît là. Ils sont sortis de leur corps parce qu’on leur a pris la vie violemment. Et nous, nous sommes les porteurs, nous les portons avec notre vie. »

[1] STOJKA Ceija, Je rêve que je vis ? Libérée de Bergen-Belsen, éd. Isabelle Sauvage, trad. de l’allemand (Autriche) par Sabine Macher, 2016. L’ouvrage a été publié originellement en 2005 sous le titre Träume ich, dass ich lebe ? Befreit aus Bergen-Belsen, à Vienne aux éditions Picus Verlag. Écrivain, peintre et musicienne, Ceija Stojka a reçu plusieurs distinctions, dont le prix Bruno-Kreisky pour le livre politique en 1993. Le livre dont il est question dans ce compte rendu est le premier traduit en français et est la transcription d’un entretien avec la cinéaste Karin Berger.

[2] « Le Schmäh est l’humour de Vienne, caustique, aimable et roublard. Il emprunte souvent la forme du dialogue et n’a pas de chute comme la blague monologue. » Traduction de Sabine Macher.